Neueste Leipziger Schule: Die Künstlerin Maria Schumacher im Katalog „Antipoden“

Der Band „Antipoden? Neueste Leipziger Schule“ stellt eine Auswahl aus der Generation von Malerinnen und Malern vor, die im Jahrzehnt vor der „Friedlichen Revolution“ geborenen wurden und die zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Leipzig an der renommierten Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert haben. Sie verdeutlichen zum einen, dass das oft beschworene „Ende der Malerei“ bis heute ausblieb und zum anderen stehen diese Künstlerinnen und Künstler für eine Aufhebung der vermeintlichen Gegensätzlichkeit von abstrakten (wie im Westen praktiziert) und figürlichen (wie im Osten betrieben) Darstellungsformen innerhalb des Mediums. Auch Maria Schumacher wird in „Antipoden“ vertreten sein. Aus diesem Anlass haben wir ihr ein paar Fragen zu ihrer Arbeit gestellt.

Warum haben Sie sich für die Malerei als Medium entschieden?

Ich denke, es war vor allem die Konzentration, die Zurückgezogenheit, und der sich beim Malen öffnender Raum, der mich schon als Kind sehr anzog. Dieses Gefühl der Abkapselung von der Welt hatte für mich seit jeher eine starke Anziehungskraft und ich jage diesem Zustand manchmal immer noch nach.

Gleichzeitig ist es ein sehr sinnliches und lebendiges Medium, das viel Freude am Erschaffen mitbringt. Wenn man mitten in einer guten Arbeitsphase ist, kann dass sehr beglückend sein, dann fühle ich mich sehr lebendig und wach.

Wie sieht Ihr Arbeitsprozess aus?

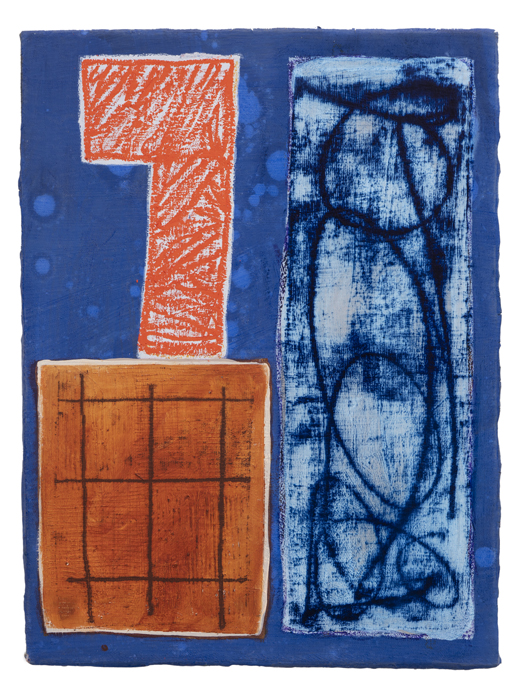

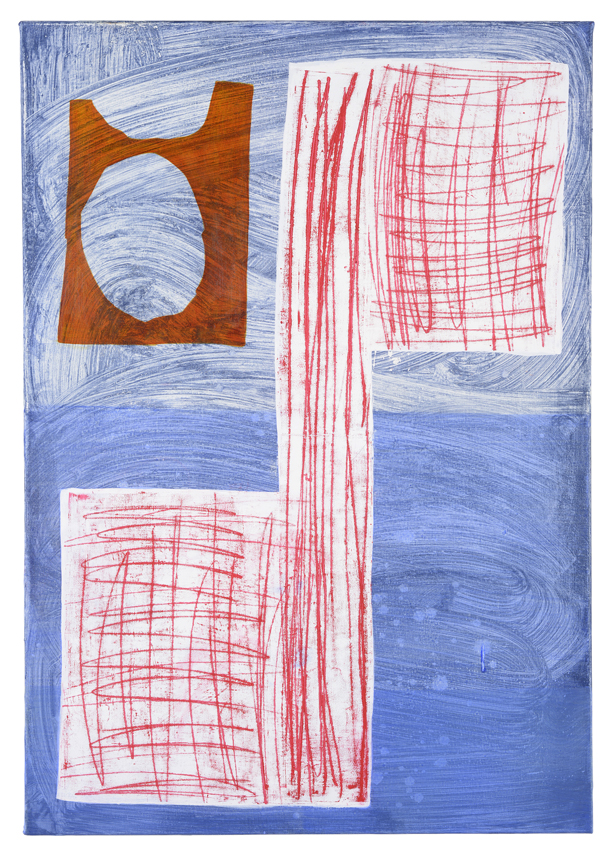

Ich arbeite häufig mit Collagen, die ich als Vorlage für großformatige Bilder verwende. Die Collagen wiederum entstehen fast nebenbei im Atelier und haben Motive aus meinem Skizzenbuch, Reste aus dem Atelier oder kunsthistorische Referenzen zur Grundlage. Sie geben sehr oft meinen momentanen Zustand und mein Verhältnis zur Welt wieder und haben also einen gewissen Tagebuchcharakter.

In der Ausstellung wird sowohl gegenständliche als auch ungegenständliche Kunst gezeigt. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen diesen beiden Malformen?

Diese Frage trifft mich vor allem persönlich, da ich seit Beginn meines Studiums, zwischen diesen beiden Möglichkeiten hin und her changiere. Mit der Zeit habe ich für mich festgestellt, dass beide Formen ihre Fallstricke mit sich bringen und dass es falsch ist, von einer (kunsthistorisch argumentierten) Weiterentwicklung der abstrakten Malerei auszugehen. Am Ende wünscht man sich, gute Malerei zu schaffen und zu sehen und das ist in beiden Feldern möglich und schwierig zugleich.

Hat sich Ihnen je die Frage gestellt, ob Sie abstrakt oder figürlich malen, bzw. muss man sich überhaupt zwischen diesen beiden Richtungen entscheiden?

Diese Frage hat sich mir sehr früh gestellt, da ich ganz absichtlich eine Hochschule gewählt habe (Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig), die zu den wenigen zählt, welche durch das Grundstudium ein solides Fundament für Gegenständliche Malerei legen.

Der Bruch mit der Figuration kam dann kurz vor meinem Diplom, da mich der Malprozess an sich plötzlich viel mehr interessierte als meine auferlegten Inhalte. Mit einem ironischen Hauch zwar, jedoch glaubte ich ganz im Sinne der ABEX an die Expressivität der Geste, an die Authentizität des malerischen Ausdrucks.

Ich denke, um in der Kunst Gutes leisten zu können, ist es unumgänglich, sich bewusst auf gewisse Fragestellungen zu beschränken, sich mehr und mehr zu spezifizieren. Dennoch gab es herausragende Künstler wie Philip Guston beispielsweise, die auf beiden Feldern brillierten.

Wie nehmen Sie die Rolle der Malerei im Vergleich zu anderen Kunstformen war? Gibt es konkurrierende Medien?

Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn eines Tages die Vertreter unterschiedlicher Gattungen aufhören würden, über ihre Relevanz bzw. ihre vermeintliche Irrelevanz zu streiten. Ein Konkurrenzverhältnis ist für alle schädlich, außer es führt zu erweiternden Erkenntnissen und einer toleranten, offenen Rezeption aller Gattungen.

Für mich ist Malerei ein direktes Medium, dass immer einen Bezug zum Produzenten, zur Produzentin bewahrt und dieses Verhältnis in sich trägt. Das von Hand Erzeugte spiegelt etwas sehr Menschliches wider und darin liegt ihre große Anziehungskraft.

Das Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig verbindet alle im Katalog vertretenen Künstler*innen. Was macht die HGB, was macht Leipzig so besonders?

Maler*In in Leipzig zu sein, bedeutet für mich, Teil eines Netzwerkes zu sein, welches dieses Medium besonders schätzt und es mit Ernst und Freude zu bewahren und erneuern sucht. Zudem gibt es hier, hoffentlich auch in Zukunft, sehr gute Bedingungen zum konzentrierten Arbeiten und regen Austausch. Mein Atelier ist im Leipziger Westen auf dem Spinnereigelände. Diesen Ort erlebe ich, im Vergleich zu anderen Arbeitsumfeldern in denen ich gearbeitet habe, als fast idyllischen Ort.

Doch ist dies auch an ein gewisses Gefühl der Enge gekoppelt, dem ich dann mit möglichst vielen Auslandsaufenthalten und Residencies entgegen zu wirken versuche. 2018 konnte ich beispielsweise, dank der Kulturstiftung des Freistaates Sachsens drei Monate in Beijing China verbringen. Aber auch in Spanien, Polen und vor allem in den USA hatte ich schon längere Aufenthalte.

Zum Instagram-Profil: maria__schumacher

Zum Buch: Antipoden? Neueste Leipziger Schule